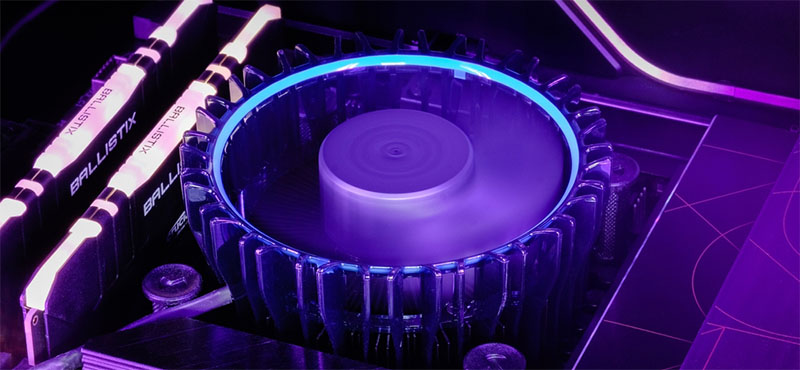

私を含め、周囲ではまだまだCPUクーラーは「空冷」が多いのですが、時代の流れ的に空冷はそろそろ難しくなってきていますよね。

CPUの発熱が大きくなり、高負荷時の冷却が微妙になってきているのがその原因。一方、空冷CPUクーラーは10年以上前からほとんど変わっておらず、もはや枯れた技術です。

果たしてこれから空冷CPUクーラーは進化できるのでしょうか。

実は全く進化していない空冷CPUクーラー

私が自作PCに参入し始めた20年近く前から、空冷CPUクーラーはほとんど変わっていません。

この20年での変化といえば「トップフロー型」が下火になって「サイドフロー型」がスタンダードになったくらいですね。しかし、この2つもエアフローの向きを変えているだけで、根本的な仕組みは同じです。

空冷CPUクーラーは、

- 銅など金属製のベースを使用してCPUから熱を伝導させる

- ヒートパイプで熱をヒートシンク部分に移動させる

- ヒートシンクに移動した熱をファンの風で放出し、冷却する

といった仕組みです。さまざまな形状の空冷CPUクーラーがありますが、この基本から大きく外れている製品はありません。

実にシンプルな仕組みなのですが、それだけに完成されており、これ以上の発展が難しいのが実情。せいぜい、ヒートパイプの数やベースの面積を増やしたり、ヒートシンクの加工と大きさを変えるくらいですかね。

高い冷却性能を持った空冷CPUクーラーも、結局はヒートシンクとファンを大型化して性能を上げているにすぎません。つまり進化という点では、もはや頭打ちなんですね。

個人的に妄想する「進化型空冷CPUクーラー」

ここからは完全に私の妄想なのですが、もし今後、空冷CPUクーラーが進化するとしたら次のようなタイプになるのではないでしょうか。

ヒートシンク両面設置型

現在は、マザーボードの片面だけにベースとヒートシンクを設置していますが、これを両面(つまりマザーボードの表裏)に設置することで冷却能力を上げられるかもしれません。

しかし、裏側からしっかり熱伝導するのは難しいので、大掛かりになる割には効果が薄い可能性は高いですね…。CPUの形状が変わってくれれば希望が見えてきます。

大型ヒートスプレッダ化

これはクーラー側ではなくCPU側のお話なのですが、そもそもCPUはヒートスプレッダが小さすぎるため、熱を放出する面積の絶対値が足りていないと思います。

GPUのようにヒートスプレッダの面積を大きくし、それに対応するCPUクーラーが登場すれば、空冷でもまだまだ冷却性能を上げられそうです。しかし高性能化とダイ面積のやりくりに悩むCPUメーカーがこの選択をする可能性は低いですよね。

ベイパーチャンバー方式の採用

すでに一部の空冷CPUクーラーでも採用されていますが、毛細血管上の金属管に水分を充てんし、内部の気化熱で冷却を促進する「ベイパーチャンバー」という技術があります。

ベイパーチャンバーはコストがかかるのか、あまり積極的に採用されていません。しかし、現状のヒートパイプ+熱移動+ファンで冷却という仕組みの限界を突破するポテンシャルを秘めています。

ベイパーチャンバーが取り入れられれば、ヒートパイプ自体で熱を冷やし、さらに残りの熱はファンで移動させるので冷却効率が良くなる可能性が…。

現実的には、この方法が最も空冷CPUクーラーの進化に近い気がしていますね。ただ、ほとんど話題にならないので望み薄なのですが…。

ちなみにベイパーチャンバーはスマホやゲーミングPCの冷却に使われていることからもわかるように「放熱スペースが無い」場合に威力を発揮します。

理論上は空冷CPUクーラーにも適用できるはずなので、もっとベイパーチャンバー方式のCPUクーラーが増えてほしいですね。